ナマステ、インド在住(現在一時帰国中)のKome(@chankomeppy)です。

一時帰国して以来、夜にベランダから月や星を見るのにハマっている。星座を確認するアプリをダウンロードして「お、あれはさそり座か?」などと一人でニヤニヤしている。

私が住んでいるムンバイは夜も街灯で明るく、空気がきれいではないのであまり星は見えない。インドで唯一星空に感動したのは、ヒマチャル・プラデーシュ州のスピティ渓谷(ヒマラヤの山々に囲まれているエリアで標高は富士山より高い)に行った時くらい。この時は天の川がきれいに見えて感動した🌌✨

▼スピティ渓谷で見たミルキーウェイ(天の川)。初心者でもキットレンズ撮影できたよ。

いくら日本の自宅ベランダから星がきれいに見えるとはいえ、天の川を拝めるほど暗くはない。住宅街なのでそこそこ街灯もあって明るく、点で星を撮影しても微妙だったので、線で撮影してみようと思い、シャッタースピードをバルブにセットして840秒(14分)で撮影したら、明るくなりすぎてしまい大失敗した。

うーん、、どうやったら上手く撮れるんだ?

ググって試行錯誤し何度か挑戦した結果、それらしきものを撮影することができて、個人的に満足している。

カメラ初心者の私もなんとか星の軌跡を撮影することができたので、星の軌跡を撮影する際の設定と注意点を備忘録も兼ねて記録としてまとめておきます。

使用したもの

- マニュアル設定ができるカメラ

- しっかり充電したバッテリー

- 三脚

私が使用しているカメラはNikonのD5300。カメラ初心者には十分すぎる機能が備わっており、今回の星の軌跡の撮影に用いる設定も含めて全然使いこなせていない。

①マニュアルでピントを合わせられる、②ISO感度/シャッタースピード/絞り値を自分で調整できる、③三脚の穴がある、という条件を満たす機種であれば、一眼レフカメラに限らずコンパクトデジタルカメラでも撮影可能とのことだが、こんなコンデジあるのか?という謎。今時はあるのかな?

三脚は押入れの奥底に眠っていて発掘不可能であったため、地元の電気屋さんで安い三脚(980円也)を入手。安定性に不安があるので、風の強い日は使えないのが難点であるが、無風/風が弱い日に脚を一番短くして、高さのある場所において使用すれば倒れることもない(だろう)。

▼というわけで、エアコンの室外機の上に置くことにした。

本格的に撮影する場合は広角レンズ(広範囲を撮影できるレンズ)や魚眼レンズが必要になるが、とりあえず試してみたいだけの私はキットレンズ(カメラを買った時にセットで付いてくるレンズ)で挑んだ。

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

使用した機能:インターバル撮影

今回星空の軌跡を撮影するにあたり、「インターバル撮影」という機能を始めて使った。

この機能は最近のカメラには標準で備わっており、一定間隔で自動的に静止画を撮影するもの。 何秒間隔で何枚撮影するかを設定し、+αの設定をするだけで星の軌跡を撮影できてしまうというんだから便利極まりない。

古いカメラにはこの機能がないらしく、レリーズという機械を別途購入する必要があるらしい。私が昔使っていたオリンパスの一眼レフカメラ(E520、2008年発売)を確認してみたところ、インターバル機能は搭載されていなかった。いつ頃からインターバル撮影機能搭載が主流になったのかは、、、知らない。

話をインターバル撮影に戻す。

星の軌跡を撮影する場合は、先輩たちによるとインターバル10秒~20秒くらい、枚数は200枚~300枚くらいの設定で撮影すればいい感じに撮れるらしい。

その人の好み、場面によって設定方法は様々なのだろうが、大事なのは「何枚撮るか」ではなく「何分撮るか」ということ。

星は1時間で約15度動くので、何分撮影するかによって星の動きは以下のようになる。

<インターバル10秒/350枚撮影>

10秒×350枚=3500秒/60秒

≒58分≒約1時間

約15度分の星の動き

<インターバル20秒/350枚撮影>

20秒×350枚=7000秒/60秒

≒116分≒約2時間

約30度分の星の動き

広角レンズなどを用いて北極点を中心に円を描くような星の軌跡を撮影する場合は最低でも1時間以上、その他の角度の場合は最低でも30分以上撮影すれば、十分な軌跡を描くことができるそうだ。

私の場合はキットレンズなので強制的に「その他の角度」。個人的に30分(=約7度分の星の動き)だと物足りないように思い、最低ラインよりも露出時間を長くして挑むことにした。

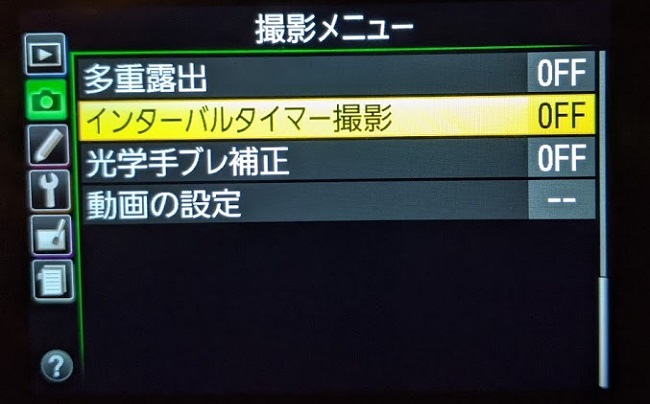

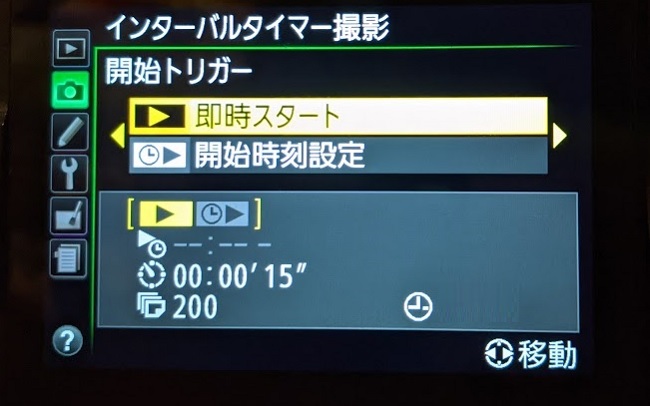

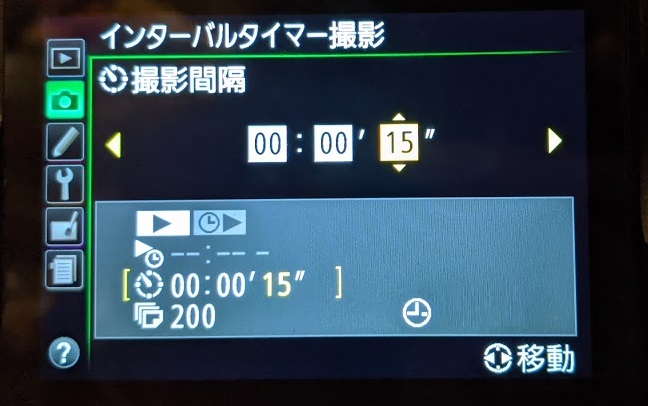

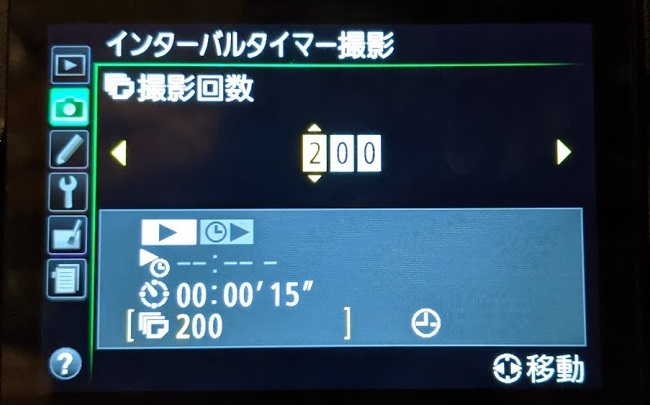

以下は私のカメラ(Nikon D5300)のインターバル撮影設定方法だが、どのメーカでも大きな違いはないと思うので、ご参考にどうぞ。

▼撮影メニューから「インターバルタイマー撮影」を選択。

▼即時スタートを選択

▼インターバル時間を設定

▼撮影枚数を設定

+α:画像合成(比較明合成)

インターバルで撮影した数百枚の画像を「比較明合成合成」することで、星が流れるような動きを表現することができる。

てゆーか、比較明合成って何・・・?

「比較明合成」とは、複数枚の画像を重ね合わせる際にピクセルごとの明度を比較して、明るいほうのピクセルを採用して1枚の写真に合成する方式。夜景や星の軌跡、ホタルなどを撮影するのによく用いられる。

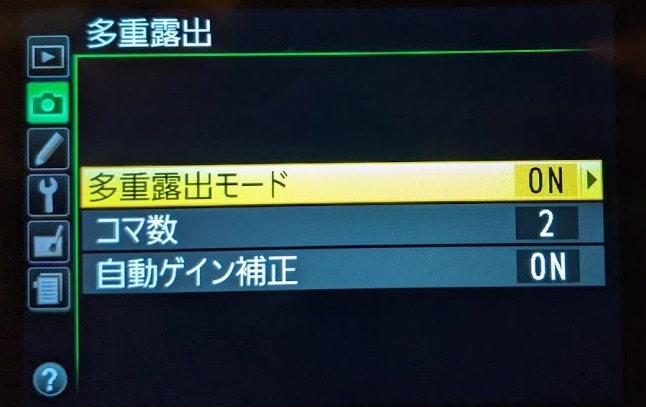

昨今のデジタル一眼カメラには「多重露出(多重露光)」機能の中に、比較明合成が搭載さているものが多い。

CAPA CAMERA WEB【カメラ用語事典】比較明合成

つまり、比較明合成とは複数の写真の中で明るさが変わった部分だけを合成するというもの。

▼残念ながら、私のカメラ(Nikon D5300)には比較明合成は搭載されていなかった。

しかし、無料ソフトを使えば簡単にひと手間かけることができる。

Windowsの場合:Sirius Comp

Macの場合:StarStax

私はWinユーザーなのでSirius Compをインストール。使い方についてはたくさんの方々がブログ記事で解説されているのでググってみてください。

挑戦1回目

雲ひとつない夜に初挑戦。

- ISO:1600

- 絞り値:F4.5

- シャッタースピード:4秒

- ホワイトバランス:電球モード

- インターバル:15秒

- 枚数:200枚

ここで、勘の良い方やカメラの先輩たちなら私の犯したミスに気付くはず・・・。

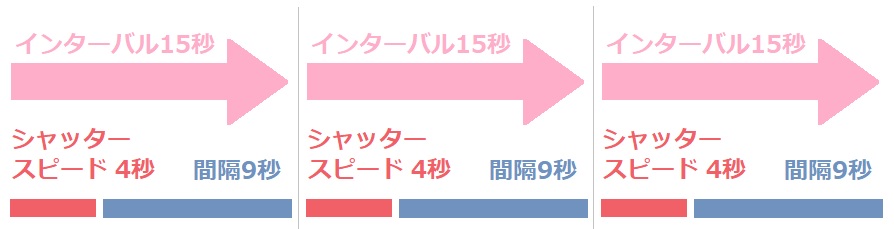

シャッタースピード4秒、15秒間隔で200枚撮影したものを比較明合成したものがこちら。

15秒×200枚=3000秒/60秒≒50分。星は1時間で15度動くので、50分だと12.5度動いているみたい。

一見大成功かと思いきや、写真に違和感を抱く。

致命的ミス(間隔長すぎ)

よーく見るとカクカクしてないか?線が滑らかじゃないというか、なんというか。

▼カクカクカクカク・・・

▼拡大したら線ではなく点になっている・・・

なぜこんなことが起きてしまったのかというと、シャッターを切る間隔がが長すぎたことが原因だ。シャッタースピード4秒なのに対し、インターバル時間は15秒。1回目の撮影が4秒で終了してから2回目の撮影が始まるまでに9秒間も感覚がある。

シャッターを切る間隔が長くなればなるほど、軌跡が途切れてしまう。

なぜ撮影開始前に気づかなかったんだー!

しかも、よーく見ると少しずれてる子がいる。

手振れ補正がONになっていると、風などの小さな揺れに反応して手振れ補正が反応してこのようにずれてしまい、星の軌跡がなみなみに揺れてしまうらしい。こうならないためには、手振れ補正をOFFに設定する必要があるとのこと。

50分かけて撮影したにも関わらず失敗したのが悔しいのでリベンジを誓う。

パソコンの大きな画面で見るとカクカクが気になるが、スマホサイズで見るとあまり気にならないことが発覚したので、失敗の中では成功の部類?

▼2枚目(スワイプしてね)は星がビヨーンと伸びる動画だよ🎦

挑戦2回目

雲が結構あったが、星が隠れるほどではなかったので、リベンジしたい気持ちが強く再挑戦することに。

キラーンと光っているのは土星と木星だよ。国立天文台によると今の時期が見頃らしい。(木星と土星が見頃(2020年7月)|国立天文台(NAOJ))

- ISO:400

- 絞り値:F4.5

- シャッタースピード:15秒

- ホワイトバランス:電球モード

- インターバル:16秒

- 枚数:250枚

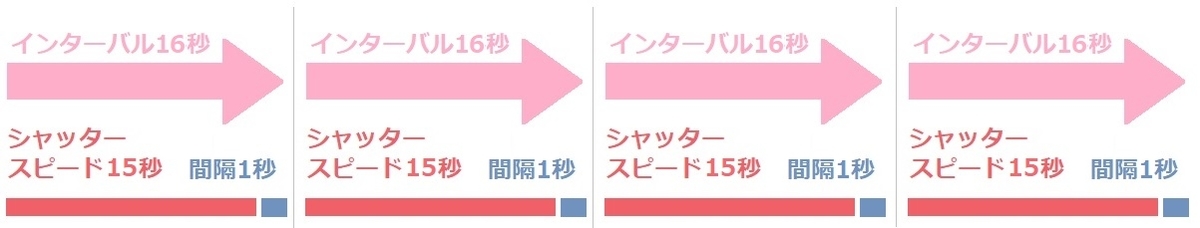

前回はシャッタースピードの間隔が空きすぎて点になってしまった。前回の失敗を活かし、間隔が1秒になるように設定。これで滑らかな線を描くことができるだろう。

また、前回よりも長い軌跡になるよう、撮影時間も少しだけ長くした。16秒×250枚=4000秒/60秒≒66分、16.5度動く星の軌跡を撮影できるはず!

・

・

・

66分後、撮影が終了して画像をパソコンに取り込むと、異変に気付いた・・・。

撮影枚数を250枚と設定したのに、125枚しか撮影されていない・・・

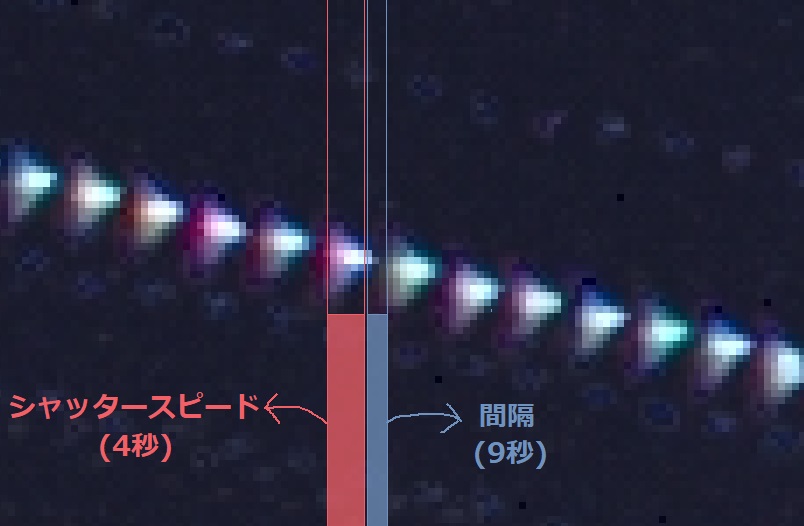

致命的ミス(間隔短すぎ)

撮影枚数は250枚で設定したのに、なぜか125枚しか撮影されていない。

そして撮影間隔は16秒で設定したのに、なぜか32秒間隔で撮影されている。

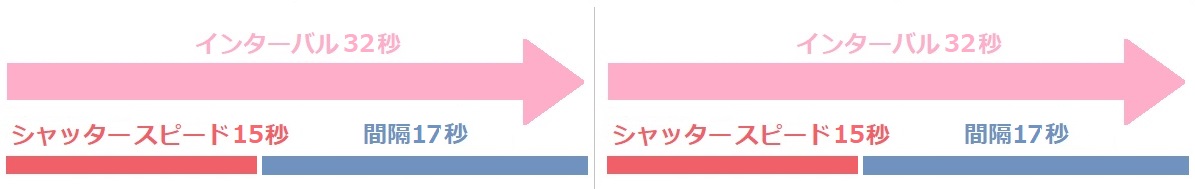

▼こうなるハズが

▼こうなってしまった

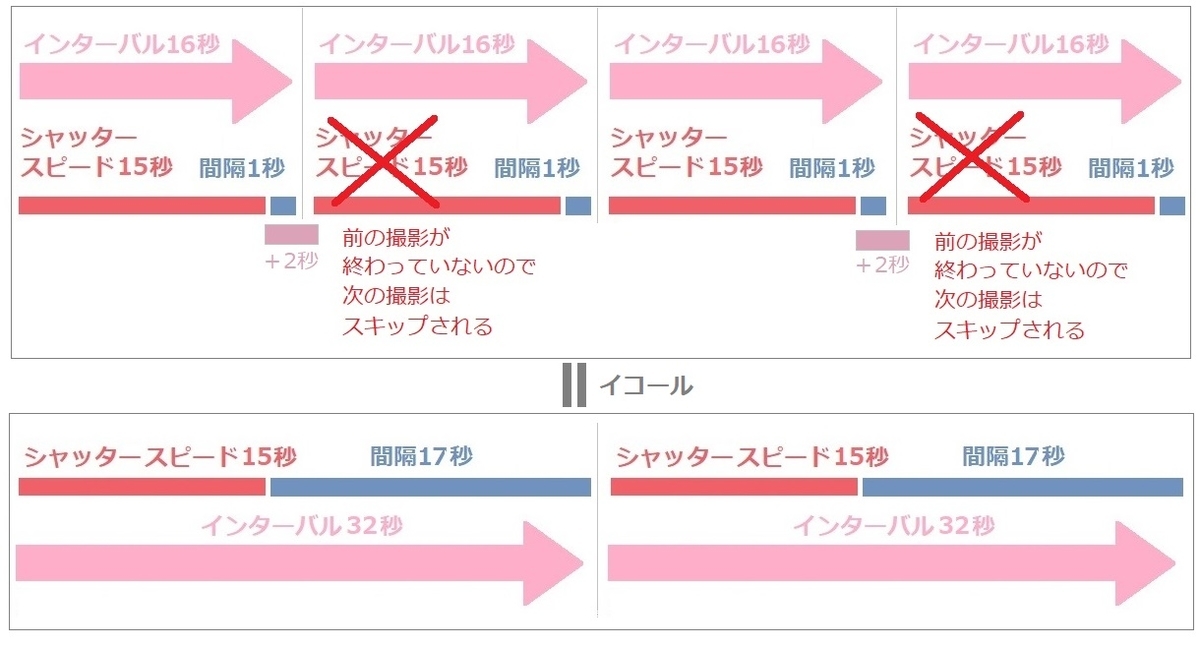

なぜこんなことが起きてしまったのかというと、間隔が短すぎたことが原因だ。1回目のインターバルでシャッターが切り終わる前に2回目のインターバルに突入したため、1回目の撮影が終了していないので2回目の撮影がスキップされてしまったようだ。

PENTAXのサイトではこのように説明している。

カメラの制御の話になってしまうのですが、フィルム時代からの慣習で、設定時に表示しているシャッター速度と、実際のシャッター速度の制御値にちょっとした誤差を持っています。

例えば、シャッター速度を1/30秒に設定した場合は実際は1/32秒で制御しており、シャッター速度を30秒に設定した場合は実際は32秒で制御しています。

PENTAX: 設定を理解して、インターバル撮影を使いこなそう(ジョニー)

▼つまり、こういう状態が発生していたらしい。

設定したシャッタースピードと実際のシャッタースピードが実は異なるだなんて、永遠のカメラ初心者の私は知るはずがない。カメラ愛好家の間では当たり前のことなのだろう、、、勉強になりました。

感覚が長すぎたので、比較明合成した写真は、拡大しなくても軌跡がプツプツと切れているのが分かる。

ちなみに、木星(右下の太い軌跡)が一部大きく途切れているのは雲に隠れてしまった部分。雲のある日には撮影すべきではなかったね😅

せっかく1時間もかけて撮影して失敗というのは悲しいので、タイムラプス動画にした。残像をつけると流れ星みたい。左(後)が土星、右(前)が木星です。

挑戦3回目

1回目、2回目の反省を活かし、3度目の正直なるか。3回目こそは大成功に収めたい。

- ISO:320

- 絞り値:F4.5

- シャッタースピード:13秒

- ホワイトバランス:電球モード

- インターバル:15秒

- 枚数:300枚

2回目の挑戦ではシャッタースピードの感覚が短すぎて、設定どおりにシャッターを切ることができなかった。この失敗を活かし、間隔が2秒になるように設定。今度こそ、設定どおりにシャッターを切れるはずだ!

撮影が成功することを見込み、前回、前々回よりも長い軌跡になるように撮影時間をさらに長くした。15秒×300枚=4500秒/60秒=75分、18.75度動く軌跡を撮影。

ふふふ、仕上がりが楽しみ!

・

・

・

なんか変になった😐

これまでの3回の挑戦のなかで、一番ひどいw

致命的ミス(暗すぎ)

3回目の失敗は、小さな星の軌跡が弱々しい(ピョロピョロ~)。

これは露出が暗すぎたことが原因だろう。前回よりもシャッタースピードを速めた(15秒→13秒)のでISO感度を高くすべきだったのに、なぜか低く設定しちゃってますね(400→320)、ははは(棒読み)。

インターバル撮影前に確認したときは露出を調整できた気になっていたが、見間違いだった模様👀💦 暗闇の中だと液晶画面の明るさが目立って実際よりも明るく見えてしまいがち、というのもある。

あとは、単純にピントが合っていなかったために、木星がやけに太くなってしまった。一番明るい星(木星)が一番小さく見えるようにピントを合わさなければいけないのに、きちんと合わせられていなかったという単純なミス👀💦

この日は目の調子が悪かったのだろうかね...👀👀👀

適性露出を知る

カメラの液晶を見てなんとなーく「あ!いい感じじゃん!」と露出を調整していると、同じ過ちを繰り返しかねない。1回目、2回目の挑戦のときはたまたま露出の調整に成功しただけかもしれない。

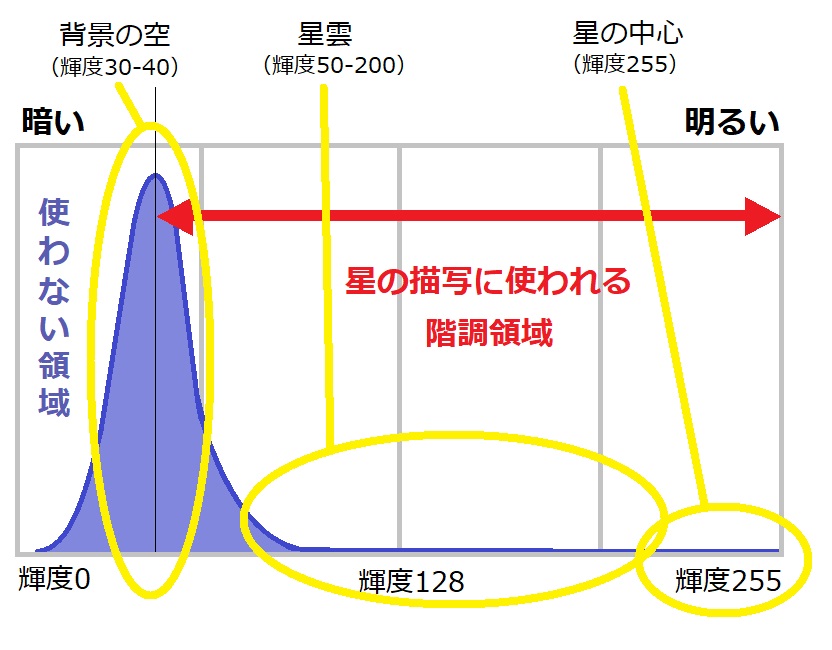

どうすれば適性露出を知ることができるかなー?と考えて、「ヒストグラム」の存在を思い出した。ヒストグラムとは、撮影した画像を液晶で確認するときに出現するあのグラフのこと。

人間の目は惑わされがちだが、ヒストグラムは冷静に画像の明暗やコントラストを表してくれる。ヒストグラフを参考すれば、、、露出でミスをせずに星空が撮影できる、、、はず!

「星空 ヒストグラム」でググって記事を読み漁った結果、左から1/4~1/3あたりにヒストグラムの山のピークが来ると、明るすぎず暗すぎず、いい感じの明るさになるらしい。

▼こんな形になることが望ましいが、

▼実際にはこんな左に偏っていた。山のピークは左から1/8くらいの位置。左寄り=露出が不足していて暗すぎる状態を示す。

挑戦4回目

3回目の挑戦をした後、天気が悪くなり曇りの日が続いた。雲ひとつない日が来るのを待ち、4度目の挑戦。

- ISO:1600

- 絞り値:F4.5

- シャッタースピード:5秒

- ホワイトバランス:電球モード

- インターバル:8秒

- 枚数:450枚

これまでの3回の中で一番成功した1回目に撮影した設定に近づけてみた(ISO:1600、F値:4.5、SS:4秒)。ヒストグラムで露出も確認してバッチリのはず。

8秒×450枚=3600秒/60秒=60分。1時間ちょうど、星が15度分動く様子をとらえたもの。

▼星の動きを、いつも通り動画にしたよ(2枚目、3枚目)

さいごに:星の軌跡を撮影する際に気を付けること

私の知識と技術、レンズ、場所的にこれが限界だと感じたので、これにて挑戦は終了。

失敗を通じ学んだ、星の軌跡を撮影する際に気を付けるポイントは以下の4つ。他にもコツがあれば教えてほしいです!

- 手振れ補正はオフにすること

- シャッターを切る間隔が空かないようにすること

- 雲のない日に撮影すること

- 露出はヒストグラムで確認すること

何度も試行錯誤したおかげで、経験値を高めることができたような気がする。いい加減レベルアップして「初・中級者」くらいにはなりたいな。

とりあえず、広角レンズ買おう、、、

参考にしたページ

週刊アスキー:都会でもちょっとしたテクニックで星空の写真が撮れるって知ってた?

カメラのキタムラ Sha Sha:星景撮影の楽しみ方 | 点や軌跡で撮る方法とフィルターの活用

Smart Party.jp:星の軌跡を描くタイムラプス動画・写真の撮り方まとめ