ナマステ、インド在住のKome(@chankomeppy)です。

インドと言えばヒンドゥー教、ヒンドゥー教と言えばインド。

なんて言ったら他宗教の人から怒られるかもしれないが、ヒンドゥー教はインド国民の8割が信仰しており(2011年国勢調査より)、日本人にとっての神道のようにヒンドゥー教はインド人の生活に深く根付いており、インドで生活・旅行する上で避けて通ることはできない。

今回は、インドにいるからには知っておきたい、ヒンドゥー教の成り立ちについて解説!

5分あればヒンドゥー教の歴史について知ることができるよ~。

▼目次はこちら (クリックして表示)

ヒンドゥー教の語源

「ヒンドゥー教」の語源は、紀元前のインダス文明の時代にまで遡る。

当時ペルシャ人たちはインダス川を「シンドゥ―(Sindhu)」と呼び、その一帯(現在のインド、パキスタン、アフガニスタン)に住む人々のことも河の名前に由来してシンドゥーと呼んだ。

次第にシンドゥ―は「ヒンドゥー」へと変化し、ヒンドゥーの国はヒンドゥスターン、ヒンドゥーの言語はヒンディー、ヒンドゥーの宗教はヒンドゥー教と呼ばれるようになった。

ヒンドゥー教の歴史

紀元前2500~1800年:インダス文明時代

ヒンドゥー教はキリスト教やイスラム教のような特定の開祖を持たず、各地の土着神や民族信仰を取り込んで、じわじわと発展した宗教だ。

したがってヒンドゥー教の成立時期は定かではないのだが、ドラヴィダ人が築いたとされるインダス文明の都市遺跡ハラッパ―(紀元前2500年~1800年)から出土した印章には、現代のヒンドゥー教に関連する絵が見つかっている。

紀元前1500~1000年:アーリヤ人の侵入とバラモン教の成立(前期ヴェーダ時代)

紀元前1500年頃、北西部からアーリヤ人がやってきて、もともと住んでいたドラヴィダ人を征服しながら支配していき、その過程でバラモン教が成立した。

緑矢印:アーリヤ人の侵入・移動経路

紫矢印:ドラヴィダ人の移動経路

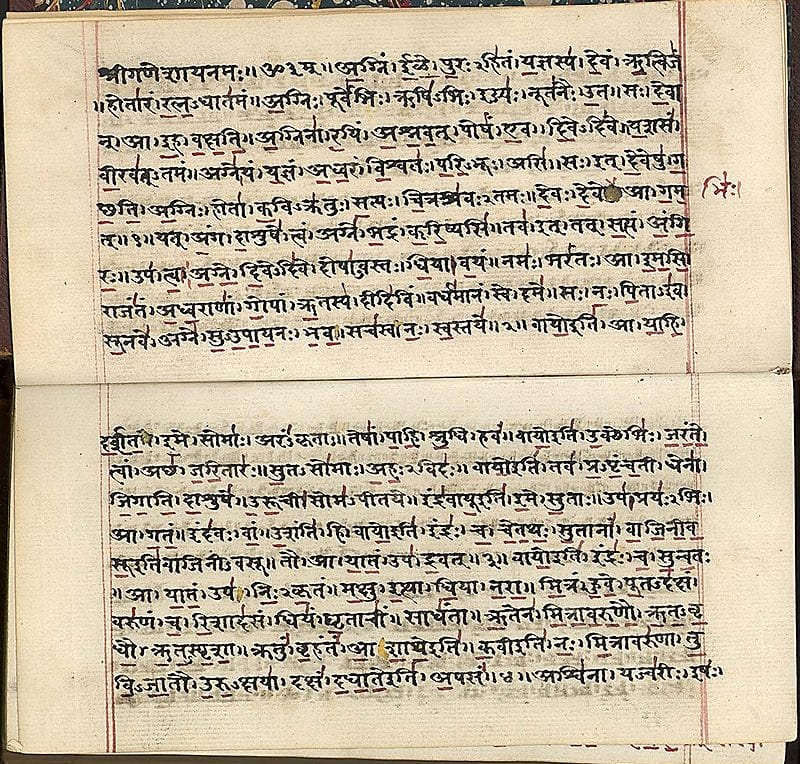

アーリヤ人たちは自然現象を神としてうやまい、儀式にで火や雷といった自然の神々を祀ることで自然災害を免れ幸福がもたらされると信じ、「聖なる知識」を意味する「ヴェーダ」をバラモン教の聖典とした。4つのヴェーダがあり、その中でも「リグ・ヴェーダ」はインド最古の文献で、自然の神々への1028編の賛歌が収録されている。

紀元前1000~500年:バラモン教への反発(後期ヴェーダ時代)

紀元前1000年頃になると鉄器が普及し、アーリヤ人は居住地域をガンジス川の流域にまで拡大していった。先住民族に稲作の技術を学び農耕が安定してくると、農業に従事しない人たちが出てくるようになり、カースト制度(ヴァルナ制)が発展した。

人間はヴァルナという以下の4つの基本種姓に区分された。

- バラモン

宗教的な支配者階級(司祭) - クシャトリヤ

政治的・軍事的支配者階級(王族・武士) - ヴァイシャ

庶民階級(商人) - シュードラ

被支配者階級(奴隷)

---上位カースト (アーリア人)---

---下位カースト (ドラヴィダ人)---

---カースト外---

不可触民

これら4階級(ヴァルナ)に属さない人々

ヴェーダ信仰の祭祀を司り神々を支配できるパワーを持つとされたバラモンの権威が強くなり、バラモンが行う儀式そのものも神聖なものとみなされ、社会の要職はバラモンによって支配された。

バラモンたちは聖典ヴェーダを唱えて毎日儀式を行っていたが、それが段々と形式的になってくると、これを批判して内面的な思索を重視する動きがでてきた(ウパニシャッド哲学)。

宇宙の根源であるブラフマン(梵)と人間の本質であるアートマン(我)が同一であるということ(梵我一如)を知ることにより、一切の苦悩(輪廻)から逃れることができ、解脱できるというもので、バラモン教の教えを理論的に深めたものである。

紀元前500年頃になると、力をつけ始めた王族・武士階級のクシャトリヤと商人階級のヴァイシャたちが、バラモンを頂点とする既存の枠組みを否定し始めた。

王族A氏

バラモンたちはただただ形式的な儀式を行うだけ。それなのに我々よりも権力を持っているだなんて、おかしいのでは?

商人B氏

バラモンばかりがいい思いをして、世の中不公平ったらありゃしないよ。

その結果、ウパニシャッド哲学を核として、仏教やジャイナ教をはじめとする新しい宗教や思想が生まれた。

仏教はコーサラ国の王族でクシャトリヤ階級のシッダールタ(のちのブッダ)、ジャイナ教はマガダ国の王族でクシャトリヤ階級のヴァルダマーナ(のちのマハーヴィーラ)によって始まり、バラモンに不満を抱いていたクシャトリヤ階級の王族たちに支持された。

仏教もジャイナ教も、バラモンの権力と形式化した儀式を批判し、カースト制度も否定した。

特に仏教の人気はすさまじく、インド初の統一国家であるマガダ国マウリヤ朝のアショーカ王の時代(紀元前3世紀)には、アショーカ王の保護によって仏教が繁栄した。

この時代に作られたストゥーパ(卒塔婆)などの仏教遺跡は今でもサーンチに残っている。

4世紀:バラモン教の大衆化とヒンドゥー教の定着

仏教やジャイナ教が成立して栄えると、バラモン教は勢力を失い始めた。危機感を覚えたバラモン教は土着神や民間信仰を吸収し、大衆化していった。

C氏

このままだとまじでヤバイって!バラモン教が消滅ちゃうから、土着の神様どんどん取り込んでって!

紀元前3世紀、アショーカ王の時代に最盛期を迎えたマウリヤ朝は紀元前180年に滅亡し、それから約500年もの間統一国家はできずに分裂状態が続いたが、4世紀にマウリヤ朝と同じマガダ地方を拠点にグプタ朝が起こりインド北部を統一、マウリヤ朝以来の統一国家が成立した。

グプタ朝の時代、それまで仏教やジャイナ教に圧倒されていたバラモン教が影響力を取り戻し、バラモンの言葉であるサンスクリット語が公用語として宮廷で用いられた。叙事詩「マハーバーラタ」や「ラーマ・ヤナ」が完成したのもこの時代だ。

バラモン教が復活すると、聖典ヴェーダやバラモンの特権階級が改めて認知されるようになる。

この時代バラモンの村落への移住が始まったが、王室はバラモンに特権を与えて統治体制の一部に組み込んだ。バラモンを支配者として村落では秩序が維持され、カースト制度を通じて大衆化したバラモン教は普及していった。

バラモン教はその後も先住民族の土着信仰と融合を続け、民族宗教となる。これが後にヒンドゥー教と呼ばれるものだ。

\ ヒンドゥー教成立 /

大衆化したバラモン教がヒンドゥー教であり、ヒンドゥー教はバラモン教の教えと土着信仰がミックスしたインド独自の宗教である。

バラモン教とヒンドゥー教を明確に区別することはできず、バラモン教を「古代のヒンドゥー教」と呼ぶこともできる。現代に通じるヒンドゥー教の基盤ははグプタ朝時代に体系化された。

ヒンドゥー教では、宇宙の根源であるとされる「ブラフマン(梵)」と同一視される創造神ブラフマー(仏教では梵天)が、アーリヤ系の神であり世界の維持・守護神ヴィシュヌとドラヴィダ系の神である破壊神シヴァへと変化したとみなされ、ブラフマー神・ヴィシュヌ神・シヴァ神は三神一体(トリムールティ)とされた。

左:4つの顔を持つ創造神ブラフマー

中:長い髪の毛を頭の上にくるくると巻き上げている破壊神シヴァ

右:重そうな冠を被り蛇が体にうねうねと巻きついている維持神ヴィシュヌ

ヴィシュヌ神、シヴァ神はそれぞれ各派から最高神と拝められるが、ヴェーダ信仰(バラモン教)の時代はマイナーな部類に属する神様であったようだ。

ヴィシュヌ神は、バラモン教時代に絶大なる人気を誇った英雄神インドラの友人として聖典ヴェーダにちょいちょい登場するが、あくまでも脇役にすぎず、リグ・ヴェーダ()に収録されている1028編の賛歌のうちヴィシュヌ神に捧げられたものはわずか5つ。

シヴァ神は、ドラヴィダ人が崇拝していた土着の神様とバラモン教の暴風神ルドラが同化したもので、リグ・ヴェーダ()に収録されている1028編の賛歌のうちルドラ神に捧げられたものはわずか3つ。

バラモン教時代は、ヴィシュヌ神とシヴァ神はマイナーな神様であったことが伺える。

ヒンドゥー教が民衆に広く定着していくことにつながったのが「バクティ」と呼ばれる最高神への絶対的な親愛を意味する概念である。

それまで神を信仰する上で必要されてきた聖典や儀式を無視し、ただひたすら神を想い、神を愛し、神に捧げることで救済がもたらされるというもので、6~7世紀に南インドのタミル人の間で広がり、北インドにも普及した。

民衆にとっては分かりやすい教えで、これによりヒンドゥー教は現在の宗教体系になったとされる。

ヒンドゥー教はグプタ朝の王室にも認められ、重要な国家の柱と位置づけられた。王家は特にヴィシュヌ神を強く信仰していたそうだが、ヒンドゥー教だけが優遇されていたわけではなく、それ以外の宗教も迫害されることなく庇護をうけた。

マハラーシュトラ州にある世界遺産のアジャンター石窟寺院にはグプタ朝の時代に描かれた仏教壁画や仏像が残っており、グプタ様式の最高傑作のひとつと言われている。

その後仏教やジャイナ教は追いやられていき、仏教はライバルであるヒンドゥー教に対抗すべく大乗仏教として発展して密教化した。10世紀には偶像崇拝を否定するイスラム教の王朝に仏像や寺院を破壊され、インド仏教は没落し、最終的にヒンドゥー教に取り込まれた。

まとめ

この記事の内容をまとめると以下の通り。

- 北西からやってきたアーリヤ人によってバラモン教が作られ、ヴェーダを聖典として自然の神々を崇拝、バラモンは司祭として儀式を執り行い、神々と人々をつないだ。

- 農耕に携わらない人たちが増えてカースト制度が発展。

- 王族階級がバラモン教を批判して仏教やジャイナ教が成立、バラモン教は衰退。

- バラモン教が土着信仰などを取り込みはじめる。

- グプタ朝時代にバラモン教が勢いを取り戻す。大衆化したバラモン教は民族宗教となり、ヒンドゥー(インド)の宗教=ヒンドゥー教と呼ばれるようになる。

- バクティの概念により、全インドにヒンドゥー教が普及。

ヒンドゥー教は、古くから人々の生活に根付く土着の信仰をどんどん取り入れていったからこそ、インド全土に広まり、インドの宗教と呼ばれるほどに拡大した。

「牛は神聖だから牛肉を食べることができない」「ベジタリアン(菜食主義者)が多い」というように食事に制限があったり、いまだにサドゥーと呼ばれる修行僧がいたりするので、日本人からすると「厳しい宗教」のように見えてしまうかもしれないが、実は何でもアリの超フレキシブルな宗教。

自分のできる範囲内で神様を信仰し、熱心な人もいれば、だいぶゆるい人もいる。それでも旨く成り立っているのは、ヒンドゥー教の成り立ちも関係しているのだよなぁ、と改めて思ったのでした。

おしまい。